我深深覺得,要學好SEO (其實不只SEO,很多技能都是),解讀資訊的能力是很重要的。

舉一個例子。

最近Google 發布了一段影片,是由一名叫Martin Splitt 的員工回答使用者來信,使用者問道:他的網頁被Google 索引了,但為什麼搜尋不到?

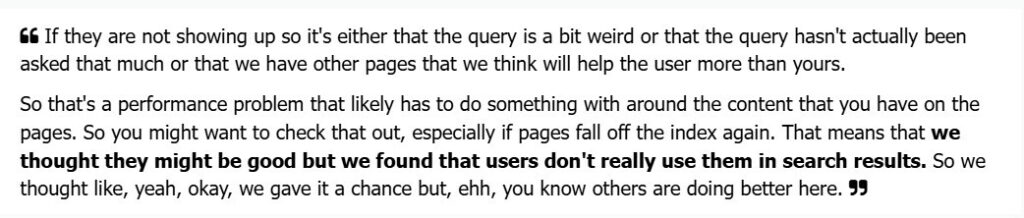

影片的原始連結在這,在影片中,Martin 解釋了Google 的運作原理,然後說明這名使用者的網頁沒有在Google 的搜尋結果出現,有可能是搜尋的關鍵詞很奇怪,或是關鍵詞很少被搜尋,也有一個可能,是Google 覺得別人的網頁比你的網頁有用。如果檢查自己的網頁,發現又從索引消失了,那第三種可能的機會就很高,原文如下:

讀者可能會問:這不就是Google 解釋網頁被索引然而卻搜尋不到的可能原因嗎?那我現在知道了,然後呢?這和解讀資訊的能力有什麼關係呢?

重點是粗體字那段:

“We thought they might be good but we found that users don’t really use them in search results.”

(我們認為這些網頁可能很好,但是我們發現使用者沒有在搜尋結果真正使用它們)。

這一句話的意思就是說:Google 會運用使用者參與(Engagement)的資料,來決定網頁的搜尋排名,而當參與度太低時,你的網頁甚至有可能被移出索引。

什麼是使用者參與呢?講得白話一點,就是使用者搜尋時和搜尋後與Google 的互動狀況,其中很大一部分,就是搜尋結果的點閱訊號(Click Signals)。

講到點閱訊號,大家通常第一個想到的是網頁的搜尋結果點閱率,有在關心SEO 這個領域的人,可能就會想起來,Rand Fiskin 早在2014年就提出搜尋結果點閱率會影響搜尋排名,這個說法在業界引發多年的辯論,Google 官方也多次出面否認這個說法,這件事也因此成為未解的懸案。

直到2024年Google 搜尋API資料外洩,證明(如果你相信外洩的資料是真的)Google 就算沒有蒐集和使用網頁搜尋結果點閱率,至少也有蒐集和使用其他的點閱訊號,而SEO 實務上「相關」(Correlation)經常比「原因」(Causation)重要,所以Rand Fiskin 說搜尋結果點閱率會影響搜尋排名,或許不精確,但改善搜尋結果點閱率,有可能同時改善某些點閱訊號的表現,進而對搜尋排名提升帶來幫助,因此Rand Fiskin 的觀點並非全無用處。

而Google 的Martin 在回答使用者問題時,無意間證實了Google 有在蒐集使用者參與的資訊,並且用在搜尋排名,雖然這在SEO 業界早就不是什麼秘密了,但由Google 內部人士親口說出來,意義還是大不相同,至少這件事不再只是外部人士的推測。

而如果你懂得像上述的例子解讀資訊,你就有機會把SEO 這件事(或者其他很多事)做得比別人好一些。